クラウドストレージに毎月お金を払うのがもったいない。そう思ったことはありませんか?

Yuzu

YuzuGoogleドライブの容量がいっぱい…でも課金はしたくないんだよな。

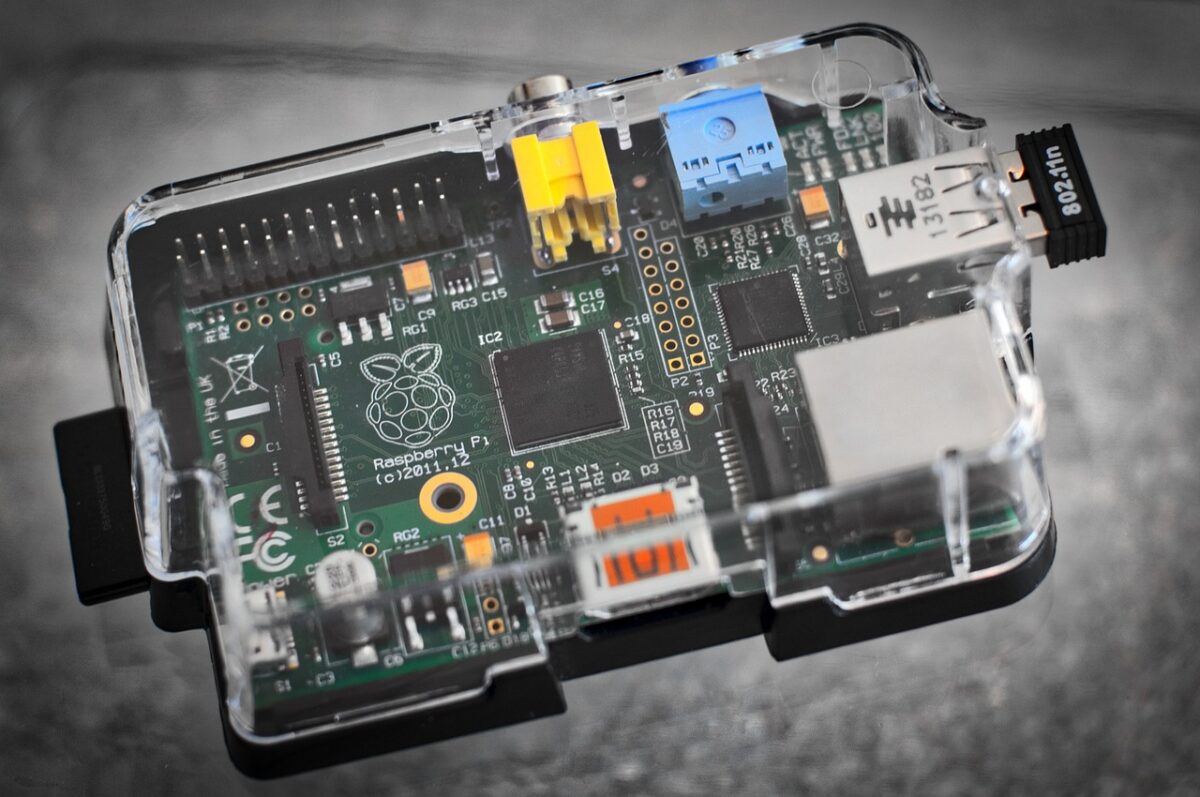

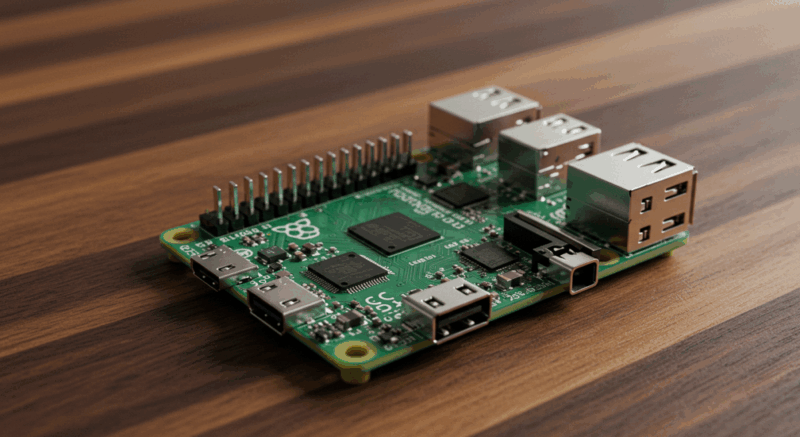

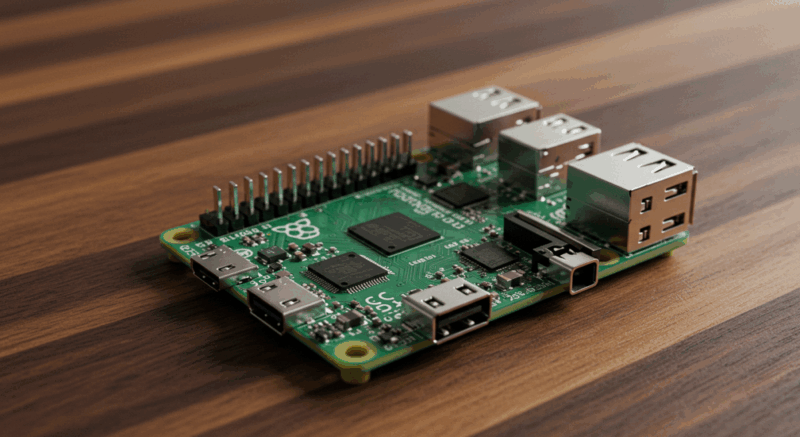

そんなあなたにおすすめしたいのが、Raspberry Piを使って自宅に“自分だけのNAS(ネットワークストレージ)”を作る方法です。

しかも今回紹介する構成では、セキュリティにも配慮しながらTailscaleで外出先からアクセスできる仕組みも取り入れます。

この記事では、初心者でもラズパイを使って安全かつ低コストでNASを構築し、外出先からファイルにアクセスできる方法を解説します。

なぜRaspberry PiでNASを作るのか?

NASって高そうだし、なんとなく難しそう…

コマンド入力などとっつきにくく感じるけど、そんなに難しくないです!

実際、市販されているNAS製品(SynologyやQNAPなど)は高機能で便利ですが、価格も安くありません。

またエントリークラスのモデルでもNASキットとHDDのセットで最低でも4万円くらいはかかります。

この小さなコンピュータに、無料のファイル共有機能(Samba)を加えれば、自宅LAN上にNASが完成します。さらに無料のTailscaleを加えれば、外出先からも安全にアクセス可能になります。

つまり、ラズパイ + Samba + Tailscale の構成だけで、

- 自宅での高速なファイル共有

- 外出先からの安全なアクセス

- 自分だけのクラウドストレージ運用

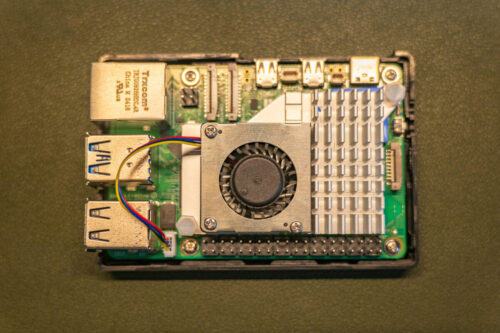

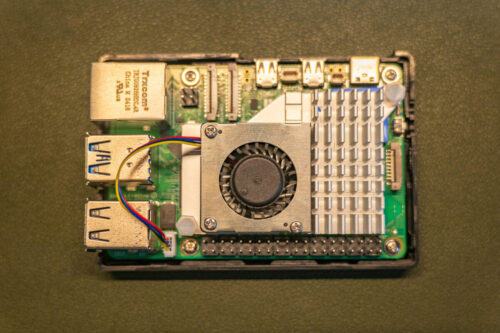

HDDを搭載したNASがほとんどの中、SSDを積んだ高機能NASを安価に製作できます!

構成の全体像と必要なもの

結局なにがあればラズパイNASって作れるの?パーツ選びが不安…

Raspberry PiをNAS化するために必要なものは、基本的に以下の3カテゴリに分かれます。

Raspberry Pi本体とストレージなどのハードウェア

- Raspberry Pi 4 もしくは 5(推奨は4GB以上)

- microSDカード(OS用)

- 外付けSSD(ファイル保存用)

- USB接続対応のSSDケース

- USB-C電源アダプター(5V 3A以上を推奨)

- 有線LAN or Wi-Fi(安定性重視なら有線推奨)

OSとNAS機能を支えるソフトウェア

- Raspberry Pi OS

- Samba(共有フォルダにアクセスするための定番ソフト)

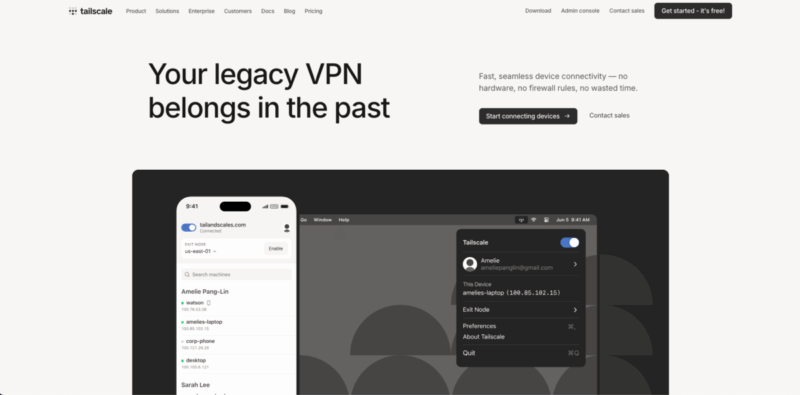

- Tailscale(外出先から安全にアクセスするためのVPN代替ソフト)

セキュリティ上リスクが大きいポート解放も不要なのが最高!

そしてNURO光のようなMap-e方式でポート解放ができない回線でも大丈夫!

使用する端末(クライアント)側の環境

- MacやWindows PC(FinderやエクスプローラーでSMBアクセス)

- iPhone / iPad(ファイルアプリからSMB接続が可能)

- 外出先からのアクセス用にTailscaleアプリを各端末にインストール

実際のセットアップ手順(Samba編)

いよいよNAS化の実作業か…コマンドって難しいのかな?

ご安心ください。ラズパイでSambaを使ってNASを構築する手順は、シンプルで初心者でも実行可能です。

以下で一つひとつ丁寧に説明していきます。

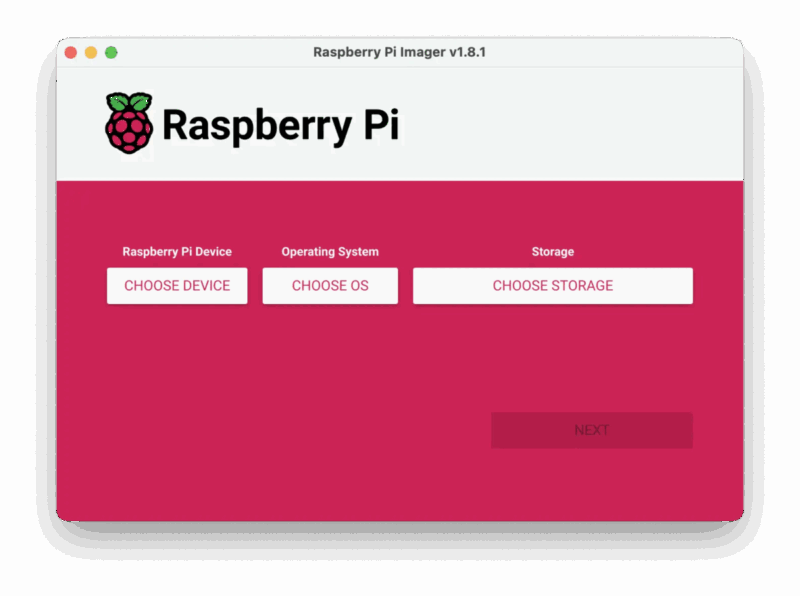

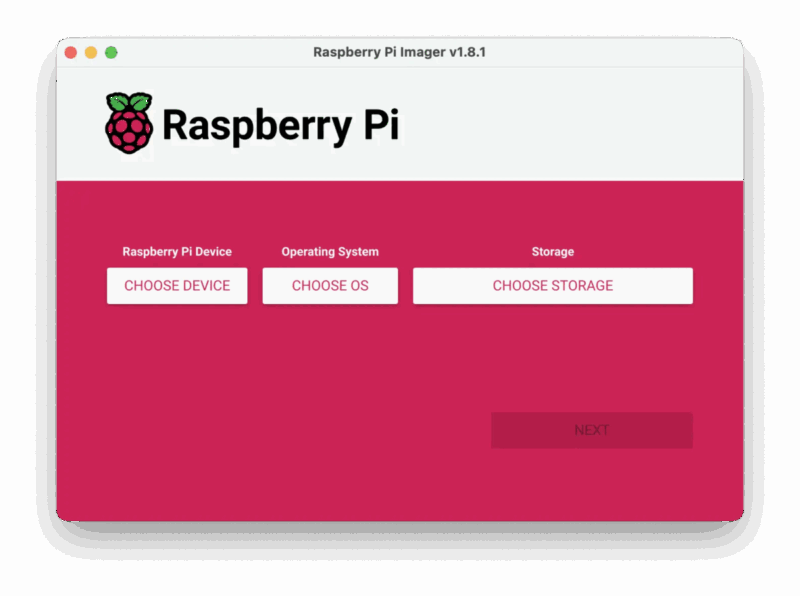

RaspberryPi5キットの組み立てからOS導入については以下の記事で解説しています。

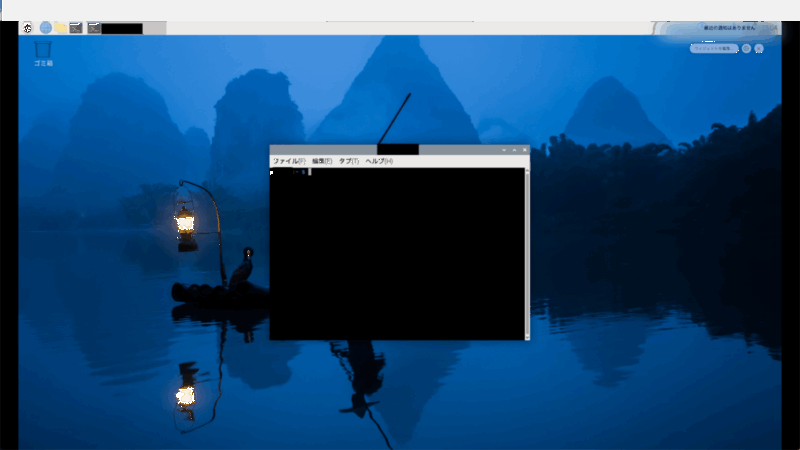

まず、Sambaというファイル共有ソフトをラズパイにインストールします。

sudo apt update

sudo apt install samba -yNASとしてローカルネットワーク内に公開するためのフォルダを作成します。

mkdir -p /home/pi/share

chmod 777 /home/pi/share次に、Sambaに先ほどのフォルダを共有フォルダとして認識させます。

sudo nano /etc/samba/smb.confファイルの末尾に以下を追加します。

[Share]

path = /home/pi/share

browseable = yes

writeable = yes

only guest = no

create mask = 0777

directory mask = 0777

public = no

valid users = pi設定項目の意味を簡単に説明すると以下のような意味になります。

valid users:アクセスを許可するユーザー

[Share]:共有フォルダの名前(Finderやエクスプローラーに表示されます)

path:共有対象のフォルダの場所

browseable:ネットワーク一覧で見えるようにする

writeable:書き込みを許可する

only guest = no / public = no:ゲスト(未認証ユーザー)にはアクセスさせない

create mask / directory mask:新しく作ったファイルやフォルダのアクセス権

共有フォルダにアクセスするユーザー(ここではpi)にパスワードを設定し、Sambaを再起動します。

sudo smbpasswd -a pi

sudo systemctl restart smbd外出先からアクセスするためのTailscale設定

自宅のNASに外からアクセスしたいけど、VPNって設定が難しそう…

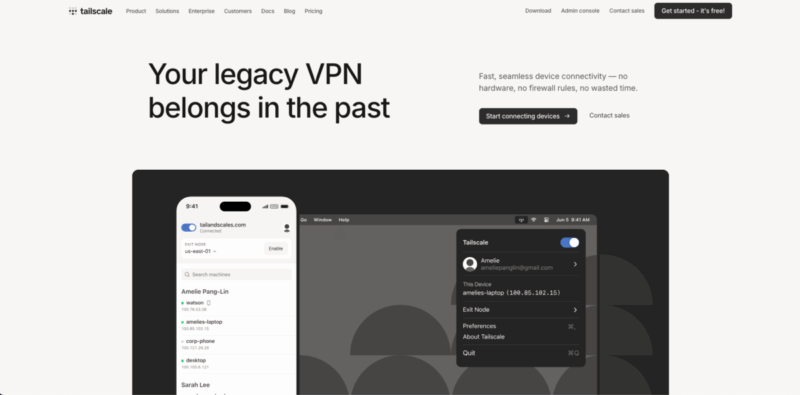

その不安、Tailscaleなら解決できます。Tailscaleは面倒なVPN設定を一切必要とせず、安全に遠隔アクセスを実現してくれる現代的なツールです。

ここではRaspberry PiにTailscaleをインストールして、外出先のiPadやMacからNASにアクセスできるようにする手順を説明します。

以下のコマンドで、Raspberry PiにTailscaleをインストールします。

curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh以下のコマンドでRaspberry PiをTailscaleネットワークに参加させます。

sudo tailscale upこの手続きだけで、ラズパイに「100.x.x.x」のような仮想IPが割り当てられ、外出先からそのIPで安全にアクセスできるようになります。

iPadやMacなど、外出先からNASにアクセスする端末にもTailscaleアプリをインストールしてログインしておきます。

- App Storeで「Tailscale」を検索してインストール

- Raspberry Piと同じアカウントでログイン

- 接続済みデバイス一覧に「raspberrypi(ホスト名)」が表示されていればOK

実際に使ってみて感じたメリットと注意点

思ったより簡単にできたけど、実際ちゃんと使えるのかな…?

ラズパイNAS + Tailscale構成を実際に使ってみて感じたメリットと注意点をまとめます。

使ってみて良かったポイント

- ファイル共有が速い(LAN内ならSSDで爆速)

- ラズパイは静音・省電力なので常時稼働向き

- Tailscaleのおかげで外出先からの接続も安定

- iPadの「ファイル」アプリからスムーズにアクセス可能

- クラウドストレージと違って容量制限がない

気をつけたい点・デメリット

- SDカード単体だと書き込み速度に不安(SSD推奨)

- Sambaのパーミッション設定は初心者にはやや難解

- NASに自動バックアップ機能は標準ではない(別途工夫が必要)

- 初回の接続設定だけは最低限のLinux操作が必要

まとめ|Raspberry Pi + Tailscaleは最強の個人NAS構成

ここまで、Raspberry Piを使ってNASを構築し、Tailscaleで外出先から安全にアクセスする方法を解説してきました。

Tailscaleの導入によってVPNやポート開放といった面倒な設定からも解放され、安全性も確保された理想的な構成が完成します。

手元のデバイスから、自分のラズパイNASにいつでもアクセスできる。それだけで、あなたの作業環境は一段上の自由を手に入れることができます!

外付けSSDケース&SSD本体

SSDをPCIe接続するともっと速度が上がるかも?

現在検証中です。

自宅NAS、自分の手で作ってみませんか?

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!