「別の部屋にあるエアコンや照明をスマホで操作できたら便利なのに…」

そう感じたことはありませんか?

そんな願いを叶えてくれるのが、話題のスマートリモコン「SwitchBot Hub2」です。

特に注目されているのが、「ハブ2は別の部屋でも使えるのか?」という点。

通信範囲や赤外線の届き方、設置方法によっては「反応しない」「うまく動かない」と感じる人も少なくありません。

本記事では、実際に2を使用している私が別の部屋での使い勝手や設置のコツを詳しくレビューします。

さらに、Hub2の基本機能から複数部屋での活用方法、設定のポイントまでを、初心者にもわかりやすく解説。

SwitchBot Hub2を「もっと便利に」「無駄なく」使いたい方に向けて、失敗しない導入のヒントをお届けします。

結論

そのため、「別の部屋の家電を操作したい」という場合には、後述しますが、スマートプラグ(例:SwitchBotプラグミニ)やボットを併用する方法がおすすめです。

これなら、赤外線の届かない場所にある機器でも、Wi-Fi経由で直接ON/OFFが可能です。

Yuzu

Yuzu赤外線の強度自体は強いと感じますが・・・障害物があると厳しいです。

Hub2を無駄なく活用し、家中どこでもスマートに操作したい方は、ぜひ以下からもお読みください。

SwitchBot Hub2とは?|仕組みと基本機能の解説

SwitchBot Hub2は、家庭内の赤外線リモコン付き家電をスマート化するための中核的な製品です。

Hub2はテレビやエアコン、照明など、従来はリモコンで操作していた機器を、スマホや音声アシスタントから操作できるようにする「赤外線送信機」の役割を担います。

Hub2はWi-Fiに接続することで、スマホの操作をクラウド経由で受け取り、赤外線信号を各家電に送信します。

この仕組みにより、外出先からでも自宅のエアコンをオンにしたり、深夜に布団の中から照明をオフにしたりといった遠隔操作が実現します。

加えて、温湿度センサーやスマートボタンが搭載されているため、室内環境に応じた自動化や、手動でのトリガー操作も可能です。

また、他のSwitchBot製品と組み合わせることで、「温度が30℃を超えたらエアコンON」「玄関の開閉に連動してライトON」といった複雑なシーンも簡単に設定できます。

ただし、Hub2が家電を操作する際の通信は基本的に赤外線であるため、壁や障害物を挟んだ「別の部屋」への信号到達は期待できません。

これが、使い方の大きな制約となる点です。

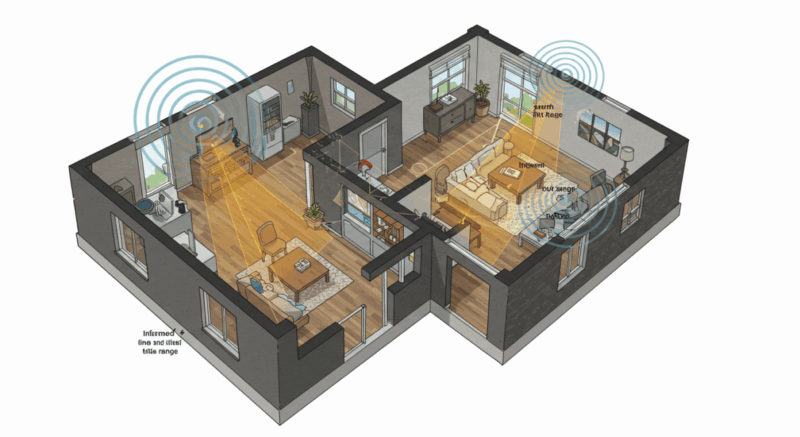

Hub2の通信範囲と「別の部屋」でも使えるか?

SwitchBot Hub2はWi-Fiの届く範囲でスマホと通信できますが、家電との信号送信には赤外線を使うため、別の部屋にある機器には基本的に操作信号が届きません。

Hub2の内部では、以下の3つの通信が使われています:

- Wi-Fi: スマホやクラウドサービスとの接続に使用

- Bluetooth: 一部のSwitchBot製品との近距離通信に使用

- 赤外線: 家電製品への操作信号の送信に使用

このうち、家電操作に使われる赤外線は「見通し線」が必要です。

つまり、信号が直線で届く位置でなければ動作しないため、壁や扉を1枚でも挟むと、ほとんどの場合は信号が遮られてしまいます。

例えば、筆者の自宅では、ある部屋にHub2を設置し、隣室にあるエアコンを操作しようとしましたが、ドアを閉めると反応しなくなりました。

これは赤外線の性質によるものです。

この問題を回避する方法としては、

- Hub2を操作したい家電と同じ部屋に置く(最も確実)

- 赤外線が反射するよう、開口部やガラス越しに配置する(効果は限定的)

- そもそも赤外線に依存しないデバイス(スマートプラグなど)に置き換える

SwitchBotシリーズの中でも、プラグミニのような製品はWi-Fi経由で制御できるため、別の部屋でも問題なく操作可能です。こうした製品を併用すれば、Hub2の赤外線の制限をカバーしつつ、複数部屋でのスマートホーム運用が現実的になります。

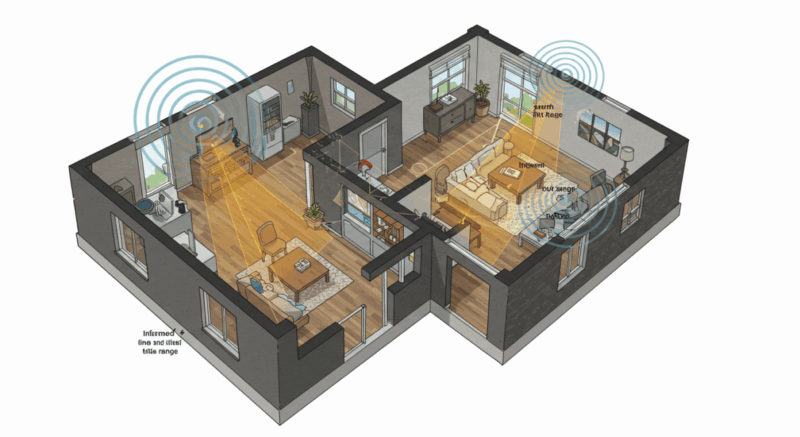

複数部屋での活用術|Hub2は何台必要?

SwitchBot Hub2は原則として1台で1部屋分の家電操作を担います。

そのため、複数の部屋にある赤外線家電を一括で制御したい場合には、部屋ごとに1台ずつHub2を設置するのが基本となります。

たとえば、以下のようなケースでは複数台の導入が現実的です。

- 一軒家で1階と2階に赤外線家電がある場合

- リビング・寝室・子供部屋など複数の空間に赤外線リモコンが必要な家電がある場合

- 壁やドアによって赤外線の信号が届かない構造の場合

私の自宅も2階建てで、リビングと寝室にそれぞれエアコンやテレビがあり、2台構成にしてようやく安定した運用が可能になりました。

また、「1つの家電を複数のHub2で操作できるか?」という点ですが、基本的に1つの家電に対して複数のHub2をバインドすることはできません。

ただし、SwitchBotアプリを複数のスマホで共有すれば、Hub2の操作は複数人で行えます(この点は後述)。

費用や設置場所の問題が気になる場合は、赤外線に依存しないSwitchBot製品(プラグミニやカーテンボットなど)を活用することで、Hub2の台数を最小限に抑えることも可能です。

「全部屋にHub2を導入する」のではなく、「赤外線が必要な部屋にだけHub2を置き、それ以外はWi-Fi対応機器で補完する」という考え方が、コストと利便性のバランスをとるポイントになります。

赤外線が使えないときの対処法|スマートプラグなどの代替手段

SwitchBot Hub2が送る信号のうち、家電操作に使われるのは赤外線です。このため、隣の部屋や壁を挟んだ空間には原則として信号が届きません。

こうした制限を回避し、別の部屋の機器をスマートに操作したい場合は、以下のような代替手段を検討するのが現実的です。

スマートプラグで電源そのものを制御する

赤外線ではなくWi-Fiを使って操作できるSwitchBotプラグミニのようなスマートプラグを使えば、Hub2から直接赤外線が届かない家電でもコントロールできます。

特におすすめなのは次のようなケース:

- 電源ONで自動起動する家電(扇風機、加湿器、サーキュレーターなど)

- 単純なON/OFFだけで十分な機器(間接照明、電気毛布など)

ただし注意点として、エアコンなど一部の機器は電源が入っても「待機状態」にとどまる場合があります。

その場合、スマートプラグでの制御は意味をなさないため、事前に「電源投入=動作開始」になるかを確認する必要があります。

ハブの複数台設置でカバーする

もっとも確実なのは、赤外線が必要な部屋ごとにHub2を設置する方法です。

SwitchBotアプリでは複数のHub2を登録でき、部屋や用途ごとに使い分けることが可能です。

複数台設置のポイント:

- アプリ内で部屋名を分けて管理できるので混乱しにくい

- 同じアカウントから一括管理できる(別アカウント不要)

- 家電ごとの「操作元Hub」を明示的に選択できる(自動ではない)

ただ、Hub2の値段は意外と高いので、必要に応じてハブミニなどに置き換えるのがおすすめです。

その他の工夫:赤外線反射や見通し設置

条件が合えば、開口部やガラス越しの設置で赤外線が届くこともあります。

たとえば、リビングと寝室の間にあるすりガラス扉を少し開けた状態でHub2を設置すれば、信号が届くケースもあります。

ただし、これは構造や家具配置に大きく左右されるため、あくまで補助的な工夫として考えましょう。

特に夏や冬などの空調を使用する時期には、部屋の扉を閉める必要があるため、できればおすすめしない方法です。

アプリと本体の設定ポイント|設置場所ごとの注意点も

SwitchBot Hub2は導入自体は比較的簡単ですが、初期設定と設置場所の選び方を間違えると、赤外線の届きづらさやWi-Fi接続の不安定さといった問題に直面しがちです。ここでは、スムーズに使い始めるための基本ポイントを整理します。

初期設定のステップと注意点

Hub2はSwitchBotアプリから数ステップでセットアップできます:

- アプリを起動し、「デバイス追加」→「Hub2」を選択

- 本体の電源を入れ、Wi-Fi(2.4GHz帯)に接続

- アプリ上でHub2を部屋に割り当て、赤外線リモコンの学習を実施

ここで重要なのが、Wi-Fi接続が不安定な場所に設置すると通信に失敗しやすくなる点です。

特に壁の多い家屋やルーターから遠い場所では、Wi-Fiが届かずにペアリングがうまくいかないこともあります。

また、赤外線リモコンの学習は家電の正面で正確に行うことが推奨されます。斜めや遠距離からの学習では、信号が不完全になることがあります。

設置場所選びの実践ポイント

Hub2を「どこに置くか」は、使用感を大きく左右します。以下の観点が重要です。

- 赤外線家電と見通しの取れる位置(例:テレビの正面、エアコンの下など)

- 床置きではなく目線よりやや高めの棚などに設置(信号が届きやすくなる)

- Wi-Fiルーターと通信が安定する距離に置く(中継器の活用も一案)

- コンセント位置にも注意(ケーブル長の関係で延長タップが必要になることも)

また、壁掛けに対応した設計になっている点もHub2の特徴です。

できれば壁に設置することで、ある程度の高さを稼ぐのがいいですね。

家具に隠れたり、赤外線が遮られるような場所に置いてしまうと、せっかくの機能が活かせません。

Hub2は設置と設定を正しく行えば非常に高い汎用性を発揮しますが、赤外線・Wi-Fiという2つの特性をまたぐ製品であることを意識しないと、想定外のトラブルが起きやすいというのも事実!

どんな家庭に向いている?Hub2導入の判断ポイント

SwitchBot Hub2は、すべての家庭にとって“絶対に必要な製品”ではないです。

むしろ、家の間取りや使用している家電の種類によって、導入の有効性にはかなり差があります。

一軒家

一軒家では、部屋ごとのHub2設置が前提になりやすいため、コストがかかり導入ハードルはやや高めです。

ただし、リビング・寝室・子供部屋などに分散した赤外線家電をまとめて制御したい場合には、Hub2の導入によって操作の一元化と自動化が実現します。

ポイントは「使う部屋だけに絞って設置する」こと。

すべての部屋に置く必要はなく、必要な場所だけに設置しましょう!

マンション・ワンルーム

壁が少なく、赤外線の通りやすいワンルームや1LDKのマンションでは、Hub2の強みが最も発揮されます。

1台でリビングも寝室もカバーできるような環境であれば、リモコンをまとめてスマホに集約するだけで生活が劇的に便利になります。

集合住宅のメリットを存分に活かせる!

Hub2が不要な家も…

以下のようなケースでは、Hub2の導入が効果を発揮しにくいかもしれません。

- 家電がすでにスマート機能(Wi-Fi/Bluetooth)に対応している

- リモコン操作をほとんど使わない

このような場合は、Hub2を導入するよりも、既存の家電との連携アプリやスマートスピーカーの活用を優先すべきです。

導入すべきか悩んだときは、まず「今の生活で不便を感じているか?」を基準に判断するのがポイントです。

その上で、赤外線リモコン家電が複数ある/複数人で操作したい/自動化したいといった要素が揃っていれば、Hub2は日常を確実に変えてくれるツールになります。

まとめ(実際に使ってみて感じたこと)

私はSwitchBot Hub2を、リビングと寝室を中心に約半年間使用しました。

今ではかなり生活を楽にしてくれていますが、最初は設置場所に四苦八苦したのを覚えています。

最終的に、リビング用と寝室用にそれぞれHub2を設置し、赤外線が必要な部屋にはHub2を、必要ない家電にはスマートプラグを使うというハイブリッド構成に落ち着きました。

この体験から感じたのは、Hub2の実力は高いが、環境に応じた設計が不可欠だということ。

マンション暮らしで部屋が繋がっているなら1台でも十分使えますが、戸建てや間取りの広い住宅では「何を操作したいか」を明確にしないと、思ったほど便利にならない可能性があります。

使ってみたからこそ言えるのは、「Hub2だけで完結するわけではないが、使い方次第で生活が確実に変わる」ということ。

導入を迷っている方は、まず自宅のリモコン家電を数えてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!