PCでゲームするのにモニターはこだわった方が幸せになれます!

しかし、モニターアームにこだわる方はあんまりいないかもしれません。

ゲームは視線移動が超重要。

モニターアームにもこだわることで、快適にプレイできるようになります!

そこで今回は、ゲーミングモニターに合うモニターアームはなにか?というテーマでお伝えしたいと思います。

ゲーミングモニターにモニターアームが必要な理由とは?

モニターアームを使うことで、ゲーミング環境の快適さが一段と高まります。

ただ画面を浮かせるだけでなく、姿勢、集中力、空間の使い方にまで影響する存在です。

モニターアームは、見た目を整えるためだけの道具ではありません!

プレイスタイルに最適化された姿勢、身体への配慮、そして空間を効率よく使うための装備として、ゲーミング環境において欠かせない存在なのです。

姿勢への負担を軽減できる

ゲーミングモニターは画面が大きく、純正スタンドでは高さや角度の調整が限定されることがあります。

視線が合わないままゲームを続けると、首や肩に負担がかかりやすく、長時間のプレイでは疲れの原因になります。

モニターアームを使えば、高さや前後の位置、角度を自在に調整でき、自分の体格や姿勢に合ったポジションをつくることができます。

集中力を保ちやすい環境がつくれる

モニターの位置を適切に保つことで、目線が安定し、ゲーム中の集中力も維持しやすくなります。

特に、素早い視認と操作が求められるFPSやアクションゲームでは、視線のズレが反応速度に影響することもあります。

モニター位置の微調整がプレイ精度を支える場面は、想像以上に多いといえます。

デスクスペースの有効活用ができる

モニター下のスペースを空けることで、キーボードやマウス、配信機材などのレイアウトに自由度が生まれます。

デスクの奥行きが限られている場合でも、壁際までモニターを寄せられるアームであれば、広い作業面を確保しながら大型モニターを使用することが可能です。

マルチ用途にも柔軟に対応できる

ピボット機能に対応したアームを使えば、縦画面表示にも切り替えられます。

ゲーム画面をメインにしながら、サブモニターでチャット欄や攻略サイトを表示したい配信者にも便利です。

モニターアームはゲームだけでなく、配信や編集、学習など、多用途に対応できる拡張性も備えています。

ゲーミング用途に適したモニターアームの条件

モニターアームを導入するなら、ゲーミング環境に合った仕様を選ぶことが重要です。

ただ「モニターが浮くだけ」で満足してしまうと、プレイ中に不便を感じたり、アーム本体の性能に不満を持ったりする可能性もあります。ここでは、ゲーミング向けに特に注目すべき条件を整理していきます。

モニターアーム選びは「浮かせられるかどうか」ではなく、自分のプレイ環境や体への影響、将来の拡張性まで含めて判断することが大切です。

しっかり選べば、モニターアームはただの補助器具ではなく、ゲーミング体験そのものを底上げする要素になります。

耐荷重性能が十分であること

ゲーミングモニターは27インチ以上の大型サイズも多く、重量も7〜10kgを超えることがあります。

アーム側の耐荷重が足りていないと、じわじわとモニターが下がってきたり、関節が緩みやすくなったりするため、仕様表にある「対応重量」を確認することが前提です。

可動域の広さと柔軟性

ゲーミング中の姿勢は固定されがちですが、視線に合わせてモニターの高さや角度を調整できると、体への負担が軽くなります。

上下の昇降、左右の首振り(スイーベル)、奥行きの調整、さらに縦表示が可能なピボット機能があると、使い勝手が格段に向上します。

スムーズな動作と調整のしやすさ

ガススプリング式のアームは、軽い力で自由に動かせるのが特長です。

片手で画面位置を微調整できるかどうかは、日常の使い勝手に大きく関わってきます。複数のゲームや作業を切り替える人にとっては、この柔軟性が快適さを左右します。

配線の整理がしやすい構造か

ケーブルマネジメントも見逃せません。

アームの中を配線できる設計になっていれば、見た目がすっきりし、操作の妨げにもなりません。

ゲーミングデバイスが多い人ほど、配線処理のしやすさは重要なポイントです。

設置環境との相性が合っているか

奥行きの浅いデスクでは、壁際までモニターを寄せられる構造があると便利です。

また、将来的にモニターを2枚に増設したい場合は、デュアルアーム対応や拡張性のあるモデルを選んでおくと後悔がありません。

目的別|ゲーミングモニターにおすすめのモニターアーム5選

モニターアームは一見するとどれも似ていますが、目的に応じて向き不向きがあります。

ここでは、ゲーミング用途に適した代表的な5モデルを、使用シーンごとに紹介します。

モニターアームの定番モデル:エルゴトロン LX

操作の滑らかさ、耐久性、可動域の広さ。

どれを取ってもバランスが取れており、多くのゲーマーやクリエイターから高評価を受けているモデルです。

特に、モニターの位置調整を頻繁に行う人にとって、ガススプリングの動きは快適そのもの。長期間使ってもヘタらない構造も信頼できます。

おしゃれなデスクに溶け込む:Pixio PS1Sシリーズ

シンプルかつ洗練されたデザインが魅力のアームです。

ホワイトやシルバーだけでなく、パステルカラーなどのカラー展開があり、ゲーミングデスクをインテリアとしても楽しみたい方におすすめ。

美しさだけでなく、しっかりとした可動性と安定感も備えています。

壁ギリギリ設置にも対応:Amazonベーシック モニターアーム

アーム自体の設計がスリムで、モニターを壁際までぴったり寄せられる構造が特長です。

デスクの奥行きが狭い場合や、モニターを極力後ろに配置したい人には最適な選択肢となります。価格も比較的抑えられており、初めての導入にも向いています。

デュアル環境で作業効率アップ:エルゴトロン MXV デュアル

左右2枚のモニターを並べて設置できる、デュアルモニター対応モデル。

配信しながらプレイする、攻略情報を別画面で表示するといった用途にぴったりです。調整の自由度が高く、どちらの画面も独立して動かせるのが大きな魅力です。

コスパ重視で選ぶなら:iggy DA112(13~32型・耐荷重2~9kg)

必要な機能をしっかり備えながら、価格を抑えたい方におすすめのモデルです。

対応モニターサイズが幅広く、2〜9kgまでの耐荷重に対応しているため、一般的なゲーミングモニターであれば十分に扱えます。スムーズな可動と安定感を両立しており、初めてのモニターアーム導入にも向いています。デザインもシンプルで、どんなデスクにもなじみやすいのが特徴です。

ゲーミングモニターのアーム取り付け時に注意すべきポイント

モニターアームを選ぶだけでなく、実際に取り付ける際にも注意すべき点があります。

使い始めてから「思っていたのと違う…」とならないために、事前に確認しておきたい項目を見ていきましょう。

VESA規格に対応しているかを確認する

モニターアームの多くは「VESA規格」という国際標準に準拠しています。

一般的なサイズは100×100mmや75×75mmですが、製品によってはネジ穴の間隔が特殊な場合もあるため、事前にモニター背面のスペックを確認しておくことが大切です。

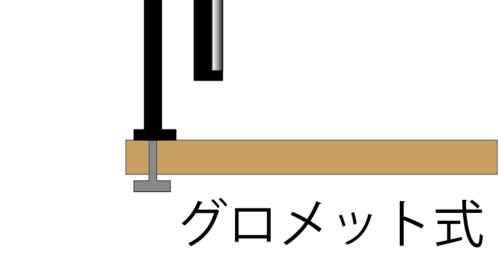

デスクの天板構造とクランプ方式をチェック

アームはデスクの端にクランプで固定する方式が主流ですが、デスクの材質や厚みによっては固定が甘くなることがあります。

天板がガラスや中空構造の場合、クランプの圧力で割れたり、へこんだりするリスクもあるため、補強板の使用を検討するか、クランプ以外の設置方法(グロメット式など)を選ぶのが安心です。

モニターとアームの重量バランスを意識する

アームの耐荷重が対応していても、モニターの重量が常に上限ギリギリだと動きが鈍くなることがあります。

可動部のバネやスプリングの調整がうまくいかないと、アームがゆっくりと下がったり、逆に固定が固くなって動かしづらくなったりすることもあります。

組み立て時は二人での作業がおすすめ

モニターアームの取り付けは、重量物を支えながらの作業になるため、一人で行うと手元が不安定になりやすいです。

モニターを支える人と、アームを固定する人に分かれて作業することで、事故や破損のリスクを大幅に減らすことができます。

まとめ|あなたにぴったりのモニターアームでゲーミング環境を最適化しよう

モニターアームは、単なるアクセサリではありません!

ゲーミング環境の質を大きく左右する「土台のひとつ」といえます。

正しく選び、適切に設置することで、視線と姿勢が整い、パフォーマンスや集中力の持続にも明確な違いが出てきます。

どんな環境にも「ちょうどいい」は存在する

部屋の広さ、デスクの奥行き、モニターのサイズや用途。

プレイスタイルやライフスタイルに応じて、最適なモニターアームは異なります。

頻繁に位置を変える人には可動域の広いガススプリング式、スペースに余裕がない人には壁寄せ設計のスリムタイプなど、製品ごとに強みがあります。

用途と目的を明確にしてから選ぶ

「とにかく浮かせたい」「デスクを広く使いたい」「配信や作業を効率化したい」。

どのような目的でモニターアームを導入するのかを明確にすることで、製品選びの基準がはっきりします。

耐荷重やVESA規格、設置方法などのスペックを確認すれば、後悔のない選択につながります。

環境が変わると、ゲーム体験も変わる

モニターアームは視界の快適さや身体の負担軽減といった「小さな変化の積み重ね」をもたらします。

最初は気づきにくいかもしれませんが、使い続けるうちにその効果を実感する場面が増えていきます。

ゲームを楽しむ時間が長い人ほど、環境への投資は回り道に見えて確かな近道になります。

あなたにとってベストなモニターアームを選び、プレイ空間をより快適に整えていきましょう!